Kousséri, 22 avril 1900. Le fleuve Chari n’était pas calme ce jour-là. Il portait dans ses remous l’odeur du sang, le bruit sourd des bottes françaises, et la poussière soulevée par l’armée de Rabah. Dans cette ville frontalière que rien ne prédisposait à devenir le théâtre de rivalités coloniales, l’Afrique centrale vit s’effondrer l’un de ses derniers remparts.

Rabah, seigneur de guerre né sur les rives du Nil, ancien lieutenant du légendaire Zubair Pacha, était de ces hommes que la légende devance. Conquérant par les armes, bâtisseur d’un empire afro-arabe s’étendant du Kanem au Bornou, il régna sur les confins du désert avec une rigueur brutale, mais une vision nette : celle d’un ordre africain autonome, musulman, martial, structuré. Il n’avait pas attendu l’Europe pour régner. Il n’allait pas non plus s’y soumettre.

En face, la France avançait à pas comptés. Trois colonnes coloniales, celles de Lamy, Gentil et Voulet-Chanoine, convergeaient vers le lac Tchad, ultime point d’ancrage d’un rêve impérial : unir, coûte que coûte, le Congo, l’Algérie et le Sénégal par une ligne continue de domination.

Mais les Français n’étaient pas seuls. À leurs côtés marchaient aussi des troupes africaines, notamment des contingents baguirmiens, anciens sujets de Rabah, que le conquérant soudanais avait soumis par le fer et le feu.

Humiliés, vaincus, certains virent dans l’alliance avec les Français l’occasion d’une revanche. Et c’est ainsi que, dans le tumulte colonial, des fils d’Afrique combattirent d’autres fils d’Afrique, au nom de blessures anciennes et de pactes nouveaux.

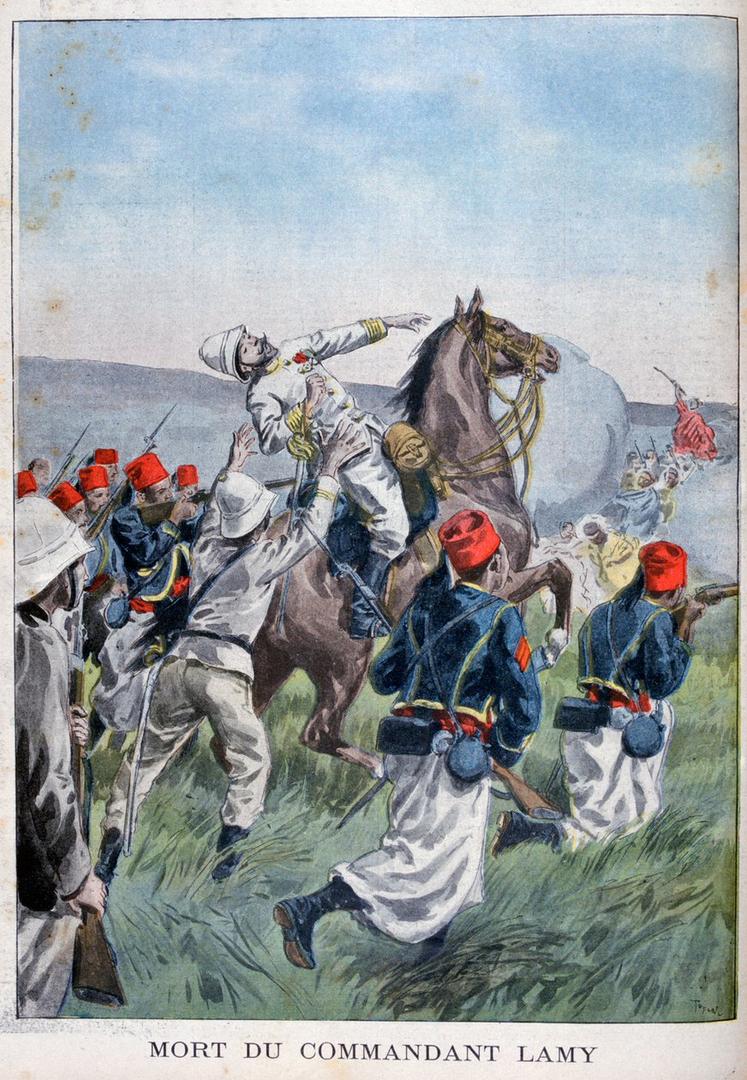

À Kousséri, les cartes furent jetées. Une bataille et deux morts

L’assaut fut brutal. On dit que le soleil n’avait pas encore atteint son zénith quand les premières salves retentirent. Les Français, bien que moins nombreux, disposaient de fusils Lebel et de mitrailleuses Hotchkiss. Les soldats de Rabah, eux, n’avaient que leur foi, leur discipline, et la promesse d’un empire à défendre. Mais cela ne suffit pas. Selon le colonel Largeau, témoin de cette époque, ils tombèrent par centaines, mille hommes au moins, contre dix-neuf Français.

Le commandant Lamy, figure tutélaire de la conquête française, périt dans l’affrontement. Mais sa mort fut compensée, dans l’imaginaire colonial, par celle de Rabah, décapité au corps-à-corps, ses fils tués, son armée dissoute. Le reste de ses troupes rallia la France. L’Afrique changea de mains.

Une victoire, une perte

La France ne gagna pas seulement une bataille ce jour-là. Elle gagna le contrôle d’un espace, d’un fleuve, d’un avenir. La jonction des trois colonnes devint un symbole militaire, stratégique, cartographique. Elle marqua la naissance de l’Afrique équatoriale française, celle qui allait donner naissance au Tchad colonial, avec pour capitale une ville nommée Fort-Lamy.

Avec Rabah, ce n’est pas seulement un homme qui tomba. C’est une autre trajectoire de l’histoire africaine qui s’éteignit. Une alternative née en dehors des comptoirs européens, étrangère au partage de Berlin, portée par une ambition intérieure. Son royaume n’était pas exempt de violence, loin s’en faut. Mais il avait l’avantage immense d’être « local ». Forcé, façonné, pensé dans les langues de la terre, les coutumes du désert et de la savane, les lois du sabre et du Coran.

Le silence des rives

Aujourd’hui, Kousséri est une ville paisible du nord du Cameroun. En face, de l’autre côté du fleuve, se tient N’Djamena, naguère Fort-Lamy. Le fleuve Chari, qui a tout vu, ne dit rien. Il porte dans ses flots la mémoire noyée de ce 22 avril 1900. Aucun monument ne s’élève à Rabah. Aucun poème ne lui est dédié. L’histoire officielle a préféré la gloire de Lamy à la résistance de ceux qu’il a vaincus.

Mais parfois, au détour d’un récit, d’un murmure, d’un regard tourné vers l’Est, son nom revient.

Rabah. Le conquérant, résistant à la conquête du Tchad. Celui qui tomba debout, face à l’Histoire, l’arme au poing.